15-17.XII.2011

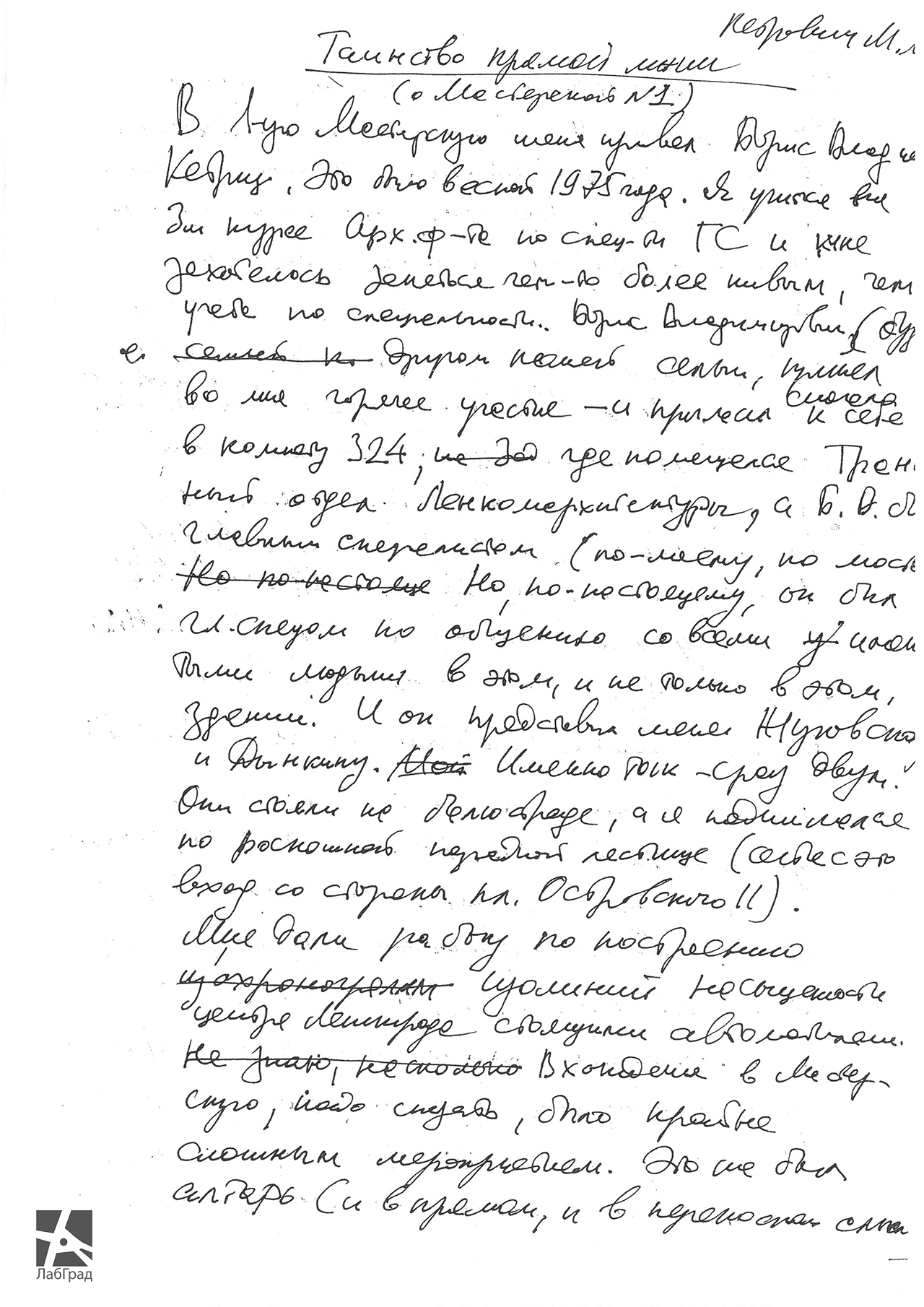

Таинство прямой линии

(о Мастерской №1)

В 1-ую Мастерскую меня привёл Борис Владимирович Кетриц. Это было весной 1975 года. Я учился на 3-м курсе архитектурного факультета по специальности ГС и мне захотелось заняться чем-то более новым, чем учёба по специальности. Борис Владимирович (будучи другом нашей семьи) принял во мне горячее участие — и пригласил сначала к себе в комнату 324, где помещался Транспортный отдел Ленкомархитектуры, а Б. В. был главным специалистом (по-моему, по мостам, но по-настоящему он был главным спецом по общению со всеми именитыми людьми в этом и не только в этом здании). И он представил меня Жуковскому и Дынкину. Именно так — сразу двум. Они стояли на балюстраде, а я поднимался по роскошной парадной лестнице (сейчас это вход со стороны пл. Островского, 11).

Мне дали работу по построению изолиний насыщенности центра Ленинграда стоящими автомобилями. Вхождение в Мастерскую, надо сказать, было крайне сложным мероприятием. Это же был алтарь (и в прямом, и в переносном смысле) — здесь появлялись на свет будущие районы и магистрали, здесь были схемы устройства метрополитеновских тоннелей, здесь обсуждались тайны городского мироздания. В общем, нужен был допуск, пропуск, форма и проч. Каким-то образом уговорили Галину Константиновну меня принять.

После преддипломной практики и окончания ЛИСИ в 1977 году я пришёл уже по распределению и получил стол в алтаре (каб. 51, где располагалась церковь) рядом с А.П. Жуковским. Чуть позже пришла Жанна Иванова (она в ту пору была Павлова) и быстро сложила стих «Жуковский стал как будто выше, когда работать начал с Мишей».

Работа и жизнь в мастерской меня увлекла на все 100. Помню, что повторяющихся работ у меня не было. Это было связано с общим разнообразием тематики мастерской, и с личной тягой к новациям, переустройству, рационализации. Видимо, последнее было интересно моим руководителям, но, я понимаю, что доставляло некоторые заботы. Я задавал вопросы, на которые вроде бы все должны были знать ответы, но, почему-то не отвечали. На второй год работы, вычерчивая уличную сеть в новом районе Аэродром Гатчины, я спросил Эдика Ефимова «Почему мы рисуем прямые улицы, а не криволинейные?». Эдик не мог прийти в себя от моего вопроса очень долго. И я начал искать сам — и поиск его продолжается до сих пор. Теперь, конечно, стало понятным, что любые города с их планировками есть продукт политической и социально-экономической государственной системы, но теперь, в 2011 году, хочется знать, а почему люди перестали ценить прямую линию в городском пространстве? Или восхищаются прямыми питерскими улицами, а новые улицы никак прямыми не могут устроить? Поиски новых решений приводили меня и к понятным проектам, и к загадочным. Саша Живеев смотрел на них, и, качая головой, говорил: «Так не бывает…». Может быть, эти слова, не раз сказанные в мой или чей-то другой адрес, заставили меня услышать Борю Катаева, который оценивал проектные решения так: «Похожее на то, что есть в природе — это хорошо, будет жить, а если не похоже — то это нужно тщательно проверять».

В поисках оснований проектных поступков я обратился к математикам, с которыми тесно сотрудничал Дынкин. В 1978 году я пришёл в ИСНП АН СССР — в здание Училища правоведения на углу Чайковского и Фонтанки, познакомился с Владимиром Павловичем Федоровым и Славой Мягковым и их коллегами, которые занимались моделированием транспортных потоков в сети. Меня увлекло ещё одно таинство и над алхимией их соединения — то есть таинством планировки и моделирования потоков я занимаюсь до сих пор. Первые лет 10 шло очень туго. Мои расчеты не успевали к созреванию проектных решений или показывали что-то не то. Но поддержка Наума Пальчикова надо сказать, не очень простая, в ходу был язык проектных поступков, поведения людей, которому нас не обучали. И в моей семье не принятый. Но постепенно алхимия начинала рождать, конечно, не золото, но некоторые полезные вещи. Например, в 1984–1987 гг. родился граф транспортной сети Ленинграда, который живёт до сих пор. А потом, в 1987–1990 гг. родился «базисный план», который полностью перешёл в земельный кадастр и дал основу для кадастровых кварталов Петербурга. Над «графом» и «базоном» трудилась молодая команда, всячески балагуря около подрамников, … и над создателями этих загадочных вещей. Хотя бы вспомнить Сережу Маркова и Сашу Михайлова, которые участвовали в присвоении улицам трёхбуквенных кодов. Рядом с нами Наташа Олехнович с Ирой Бондаренко складывали песни про всё.

Про песни и театр. Они были органической частью мастерской. Для меня — третьей составляющей алхимического раствора из планировок и ЭВЭМных программ.

Одно из первых впечатлений — празднование юбилея ГК и Анны Гордеевой. Перед колоннадой Казанского собора, представленной коллективом мастерской, располагались памятники Кутузову и Барклаю, а фонтан изображал Борис Николаевич.

В 1984 году (или раньше), в эпоху борьбы с пьянством, девушки «под мюзик-холл» пели «…Горе не беда, мастерская первая — трезвая всегда». В 1984 (?), когда мастерская получила заказ на Генплан, было феерическое действо с песней от лица Назарова «Что ты вьёшься, Сашка Кривов, над моею головой / Ты добычи не добьёшься, Генеральный план не твой».

Проекты и праздники были долгими. Первые — по два-три дня. Вторые, если по серьёзному поводу, то и неделю могли захватить. Например, когда наш проект Северо-Приморского района занял I место, праздновали не меньше недели. За 2–3 дня до выдачи зарплаты деньги кончились совсем, и мы вскладчину покупали 1 кг тюльки за 29 коп., 1–2 кг картошки за 10-20 коп. и масла. Это обед на 4–5 человек в мастерской Эдика Ефимова. Перестройку встретили радостно, весело бегали за рыбными консервами на «Ватрушку» (сейчас там ресторан) — впрок. Новый 1991 год встречали торжественно, вскладчину, ровно по 3 (три) бутерброда на брата (фото сохранилось). В это время Назаров принял слово «кадастр», и мы начали проект по созданию земельного кадастра. Коллеги съездили в Швецию на учёбу, я съездил в Германию, и мы были полны идей и решений по созданию суперсовременной системы учёта земельных участков. Но простые на первый взгляд механизмы межевания и учёта оказались в среде, которая была озадачена только одним — приватизацией, закреплением чего бы то ни было, с любыми границами. Не до красоты… То, что европейцы читали в книжках про стародавние времена, мы пережили наяву. Создание нового класса земельных собственников из пролетариев и партийных работников можно описывать долго. Обрушение основ мы переживали стоически. В сентябре 1994 постановлением мэра Санкт-Петербурга А. А. Собчака наш институт был упразднен. Бурные дискуссии в институте и в прессе закончились уходом двух мастерских во главе с Б. В. Николащенко Юрой Бакеем в «Бюро Генплана», а остальные создали АО «Градостроитель», затем ЗАО «Петербургский НИПИГрад». 1990-е — удивительные годы. В 1994 ездили в Париж, в ИАУРИФ (институт региона Il de France) с Извариным и Пахомовой; в 1995-м жили за счет работы в американской компании (спасибо Славе Мягкову). В 1996 участвовали разработке Стратегического плана Санкт-Петербурга, затем — первых планов зонирования. Целью института и Назарова — его директора — в те годы был Генплан.

Начало работы над новым Генпланом пришлось на начало «нулевых». Генплан стал главным проектом института на несколько лет, и коллектив, разошедшийся по отдельным бригадам, собрался на два-три года вместе.

Сейчас, в 2005-2011 годах, идёт серьёзное переосмысление всей деятельности по градопланированию. После развала советской системы градоустройства приходится изучать основы построения «идеальных городов», чтобы понять жизнь современного города и предложить проекты его развития. Примитив Градкодекса 2004 года сыграл свою положительную роль, но и отрезал работу с пространством социума. В последний год потребность в комплексном градопланировании растёт «день ото дня» — не проходит недели без какого-либо градостроительного форума, семинара. Обсуждение принимает массовый характер, и я очень надеюсь, что «Мастерская №1» — в её творческой части с «таинством прямой линии», с нужной долей алхимии, театра, без которых в России, да и вообще, жить невозможно, будет продолжена.